|

À la fin du XIXème siècle et durant toute la première moitié du

XXème, une

petite ville bourbonnaise qui n'avait jusque-là pas beaucoup fait parler d'elle

accapare

le devant de la scène, tout d'abord comme rendez-vous mondain, puis comme

siège du Gouvernement Français.

En effet si le Bourbonnais souffre

d'un déficit d'image, tel n'est pas le cas de Vichy, seule de ses

villes dont la réputation a largement franchi les frontières. Elle est

d'ailleurs inscrite depuis 2021 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Si la station était déjà connue

depuis longtemps et les vertus de ses eaux appréciées, c'est Napoléon

III qui transformera en quelques années ce qui n'était, au milieu du XIXème siècle, qu'un

gros bourg encore un peu rural, en une station

huppée de renommée internationale. La seconde guerre mondiale mettra

également la ville sur le devant de la scène politique, pour le

meilleur ou pour le pire... Pour ces raisons il

semble justifié, au vu de l'intérêt qu'elle suscite, de s'attarder un peu sur cette cité au destin

unique. Qu'il soit bien entendu qu'il existe des sites et des ouvrages

bien plus complets qui lui sont entièrement dédiés, mais

le résumé qui suit permettra au lecteur néophyte d'en connaître les

grandes lignes et lui donnera peut-être l'envie d'approfondir ses

connaissances. En route donc, pour la "Reine des

villes d'eaux", et aussi, ai-je envie d'ajouter, la "Perle du

Bourbonnais".

Aux origines : les Gallo-Romains

Il ne semble pas que le site, situé au bord de l'Allier, ait été fréquenté à l'époque

préhistorique. Peut-être avait-il été jugé trop peu fiable en raison du caractère

mouvant du lit de la rivière. En revanche, à l'époque gauloise, la

région était occupée par un peuple client des Éduens, les Ambluarètes,

dont le territoire s'étendait de Vichy à Roanne. En témoigne leur

imposant oppidum retrouvé sur les hauteurs de Cusset, à Viermeux.

Tout porte à croire que du temps

des Gaulois une voie de communication reliant les grandes cités

arvernes à leurs homologues bituriges passait par Vichy, guidée à

l'origine par un gué sur l'Allier à cet endroit. La présence d'un

pont - détruit par Vercingétorix mais reconstruit par César - est

déjà attestée dans "La Guerre des Gaules". À l'époque

gallo-romaine une bourgade, Aquae Calidae (dite aussi Aquis

Calidis), se développe dans l'actuel quartier des sources.

Plusieurs facteurs expliquent cette installation : premièrement le pont,

désormais relié au réseau des voies romaines - dont une, reliant

Lugdunum (Lyon) à Augustonemetum (Clermont) traverse la

ville - ; ensuite la

rivière Allier, axe naturel de communication nord-sud, qui fait de

Vichy un port fluvial, et enfin la présence de sources thermales, très

appréciées des Romains. On trouve ainsi une population sédentaire de

quelques

milliers d'habitants, avec son lot de

commerçants et d'artisans. La bourgade est surtout connue pour ses

statuettes fabriquées à partir d'argile blanche, et aussi pour ses

eaux aux vertus curatives. Les fouilles attestent d'échanges

commerciaux avec de nombreuses régions de Gaule et même au-delà. On

y priait des dieux celtes et romains, mais aussi égyptiens ou orientaux,

signe d'un certain brassage de population.

|

| Extrait de la Table de Peutinger montrant Vichy

(Aquis Calidis), et à côté Bourbon Lancy (Aquis Borbonis), au IIIème siècle apr.

J-C. |

Le Haut Moyen-âge

De la chute de l'empire romain à l'an mil, on sait peu de choses sur

Vichy. Tout au plus peut-on dire que la ville antique, trop vulnérable

en ces périodes troublées, est délaissée et qu'un castrum est

édifié un peu plus au sud, sur une butte (actuel quartier du vieux

Vichy). Cette zone, distante de quelques centaines de mètres seulement

de la précédente, était peut-être déjà occupée à l'époque

gallo-romaine par une population à vocation rurale, puisqu'on est

quasiment certain qu'il existait là un domaine agricole, une "villa",

appartenant à un certain Vippius. Le nom du "domaine de Vippius",

Vippiacum, est devenu au fil de mutations phonétiques "Vichy". Le site antique est

toutefois réinvesti par des Bénédictins vers la fin du VIIIème

siècle, qui y fondent un monastère (un moûtier comme on disait alors). On trouve les traces d'une famille

"de Vichy" dès la fin du XIème siècle, barons et maîtres du château

de la ville (sur la butte) et de terres alentours (notamment Cusset,

Busset et Abrest). Le premier

connu d'entre eux est Théodebert, qui vécut vers 1050. D'autres sont connus

pour leur participation aux croisades : Robert Ier participe à la 5ème

croisade en 1219, Dalmas Ier remporte une victoire

sur les Sarrasins en 1248 lors de la 7ème croisade avec St Louis, à

laquelle participe aussi Renaud, grand maître de l'Ordre du Temple (vers

1250). Guillaume II fut le chambellan du duc Louis II, ce qui lui

valut de faire partie de la première promotion de l'Ordre de l'Écu d'Or

créé par celui-ci.

|

Généalogie simplifiée des seigneurs de Vichy

jusqu'à l'acquisition totale par les Bourbons au XIVème

siècle (cliquer pour agrandir) |

|

Armes de la famille de Vichy, avec pour devise

"Tantum Valet, Quantum Sonat" |

L'incorporation au Bourbonnais

Les Bourbons avaient bien compris l'intérêt stratégique de la

place (c'était le seul pont existant sur l'Allier entre Moulins et les

alentours de Clermont-Ferrand), et à chaque fois qu'ils en eurent l'occasion, ils en

profitèrent pour étendre leurs droits sur le château et la ville.

Ceux-ci passent entre leurs mains par étapes, de 1344 à 1384, sous les

ducs Pierre Ier et Louis II de Bourbon, par achat ou échange, au fil

des héritages des seigneurs de Vichy. Dès 1374, les Bourbons sont

"actionnaires majoritaires" si l'on peut dire. Louis II

entreprend des travaux : il fait fortifier la ville, restaurer le château, paver les rues et

construire

le couvent des Célestins au-dessus de la source du même nom en 1410.

Une ville basse se développe hors les murs. Sous les ducs Charles Ier et Jean

II, Vichy subit les attaques des

"routiers", des bandes de brigands, et se trouve mêlée aux révoltes de la Praguerie

et de la Ligue du Bien Public dont on a déjà parlé dans la page

consacrée à l'histoire du Bourbonnais. Par deux

fois la ville est soumise par les troupes royales.

|

Carte montrant Vichy dans et hors ses murailles

au XVème siècle (coll. privée) |

La ville vit ensuite au rythme du reste du Bourbonnais, dont elle

forme l'une des 17 châtellenies (celle de Vichy compte 22 paroisses et

environ 6 000 habitants). Elle est rattachée au royaume de France en

même temps que le reste du duché lors de sa confiscation par François

Ier en 1531. En 1566, Charles IX et sa mère Marie de Médicis, arrivant de

Moulins, passent la nuit au couvent des Célestins. Puis les guerres de

religion portent à la cité des coups fatals : de par sa position

stratégique (toujours ce fameux pont sur l'Allier), est est prise et

dévastée plusieurs fois par les huguenots et les catholiques, à tel

point qu'à la fin des hostilités elle se trouve toute ruinée et

pillée, murailles abattues, couvent et monastère en ruines, vidée de

sa population qui a fui vers sa voisine Cusset, mieux défendue, pour se mettre à l'abri

des pillards (Louis

XI avait d'ailleurs déclaré, en parlant des fortifications de Cusset, qu'elles

étaient

"les plus belles murailles de

tout notre royaume"). La paix étant revenue, les conditions s'améliorent

quelque peu : les murailles sont remontées en 1600, et flanquées de 5

portes et au moins 4 tours, la vie reprend son cours et quelques

centaines d'habitants occupent à nouveau la place. Les impôts rentrent

à nouveau, notamment la gabelle par le biais du grenier à sel, et les

taxes sur le trafic fluvial.

Le renouveau du thermalisme aux XVIIème et XVIIIème

En 1605, Henri IV crée une Surintendance Générale des Bains et

Fontaines Minérales, afin de relancer l'activité thermale qui était

tombée en désuétude, notamment à Vichy. Plusieurs ouvrages ou

témoignages décrivant les sources et les bains vichyssois, ainsi que

des guides de bonnes pratiques, commencent à paraître, du fait de

voyageurs en transit ou de médecins. Vers 1630, sous Louis XIII, la

première ébauche d'un établissement de bains, la "Maison du

Roy", fort modeste au demeurant, est construite près des sources

(donc hors les murs). Tout au long du

XVIIème siècle, le thermalisme se développe doucement, et on peut

déjà voir quelques célébrités à Vichy : dont le frère du Cardinal

de Richelieu, Mme de La Fayette, et surtout Mme de

Sévigné qui, en cure en 1676 et 1677, rend grâce aux eaux de la

ville et raconte avec force détails la vie quotidienne d'une curiste

dans les lettres qu'elle écrit à sa fille. La célèbre marquise,

atteinte de vilains rhumatismes, notamment des mains, qui menaçaient de

lui ôter tout possibilité d'écrire, fut promptement guérie par les

eaux de Vichy et s'en trouva bien aise. Quelques logements destinés à

héberger les curistes commencent à apparaître, ainsi que les premiers

divertissements (promenades aménagées, bourrées bourbonnaises...).

Curieusement, le pont sur l'Allier, emporté une fois de plus par une

crue, n'est pas reconstruit et le passage d'une rive à l'autre se fait

dorénavant par bac. En 1696, l'ancien Hôtel Dieu (hôpital), en assez

misérable état, devient, par la grâce de Louis XIV, l'"Hospital

des Pauvres" (l'hospice civil) et se voit pourvu de ressources

financières lui permettant de fonctionner correctement . Entre temps le

couvent des Célestins avait été reconstruit, et un second couvent,

celui des Capucins s'était installé en ville. En 1714, l'église St

Blaise vient compléter et agrandir l'ancienne chapelle du château de

Vichy. En 1727-29, Louis XV ayant eu vent de plaintes concernant

le confort et l'état général de la Maison du Roy, ordonne sa

restauration, et un étage est ajouté. L'eau de Vichy commence déjà

à être mise en bouteilles et expédiée de par le royaume. En 1753 un

nouvel hôpital, plus grand et plus moderne, est construit. En 1777, le

couvent des Célestins est supprimé par le pape Pie VI, car les moines n'avaient pas voulu livrer un criminel qui s'était réfugié

chez eux en invoquant le droit d'asile. Les sépultures de nombreux

nobles enterrés là sont violées et les ossements dispersés sans

égards. En 1785, Mesdames, Marie-Adélaïde et Victoire, filles

de Louis XV, viennent à Vichy avec leur nombreuse suite. Elles ne

tardent pas à se plaindre du manque de confort et de la faiblesse des

infrastructures. Leur neveu le comte de Provence (futur Louis XVIII) leur

rend visite à cette période. On dit qu'elles partirent sans payer la

note, mais qu'elles s'acquittèrent ensuite de leur dette en

faisant engager par leur neveu Louis XVI, aux frais de l'État, de

nombreux travaux : une allée - qui

s'appelle toujours l'allée Mesdames - est percée le long du Sichon (le

ruisseau qui

descend de la montagne bourbonnaise pour se jeter dans l'Allier), pour

rejoindre Cusset, et un nouvel établissement de bains

est construit, comprenant une galerie couverte ainsi que plusieurs bâtiments, et

doté d'un

confort "moderne".

|

La Maison du Roi en 1738 après l'ajout d'un

étage (d'après une illustration d'A. Mallat) |

La nouvelle Maison du Roy est à peine achevée qu'arrive la

Révolution. La commune de Vichy est créée et devient chef-lieu de

canton, dépendant du district de Cusset. La Terreur apporte son lot de

tracasseries, surtout avec l'arrivée de Fouché dans l'Allier, et la

clientèle des aristocrates déserte la cité, remplacée en partie par

des petites gens des environs. Le grenier à sel (et les devises qui en

découlaient) est supprimé, les églises sont pillées, et Vichy doit

supporter le zèle du Comité de Surveillance Révolutionnaire de

Cusset. C'est donc avec un certain soulagement qu'on voit arriver la fin

de la Terreur dans la cité thermale. En 1799, à la toute fin du

Directoire, la mère de Napoléon Bonaparte, Letizia, et son fils

Louis viennent prendre les eaux à Vichy. Madame Mère repart

enchantée, paraît-il, de son séjour.

La première moitié du XIXème siècle

Cette période, très troublée sur le plan politique national, ne

provoque pas de perturbations majeures à Vichy. Si la ville haute,

maintenant désignée sous le nom de "Vichy-la-Ville", enchâssée

dans ses anciennes murailles en partie démolies, semble quelque peu à

l'abandon, la ville basse, l'ancienne Aquis Calidis, renommée au

Moyen-Âge "Moutier", puis "Le-Moutier-les-Bains", et maintenant

"Vichy-les Bains", se développe bien, profitant de son établissement thermal

agrandi et rénové par Mesdames. En 1812,

Napoléon Ier, à la demande de sa mère, signe un décret pour la création

du parc des Sources et divers travaux alentours. Après Waterloo, en

1815, un régiment allemand occupe Vichy pendant quelques mois. Entre

1814 et 1830, une nouvelle bienfaitrice pour Vichy vient prendre les

eaux : Madame Royale, duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI

et belle-fille de Charles X. Au cours de ses six séjours, celle-ci lancera

la construction d'un nouvel établissement de bains plus grand, plus

luxueux et plus moderne, le précédent étant déjà devenu trop petit

et dépassé. Sous Louis-Philippe, la ville, forte de ses nouvelles

installations, commence à attirer un nombre conséquent de curistes

venus de toute la France et même de l'étranger : aristocrates,

bourgeois, militaires, ecclésiastiques, qui s'ajoutent à la clientèle

locale souvent moins aisée. Le pont sur l'Allier est enfin

reconstruit en 1833, soit 150 ans après sa destruction ! Une usine

d'embouteillage est construite, ainsi qu'une pastillerie : en effet la

fameuse pastille Vichy fait son apparition en 1833. De nombreuses sources sont forées,

les hôtels et meublés pour curistes se multiplient, et le nombre des

habitants augmente pour bientôt dépasser le millier (en 1836). Une vie

mondaine et de plaisirs commence à se développer : Isaac Strauss le

célèbre chef d'orchestre, s'installe à Vichy en 1844 pour s'occuper

des concerts et des bals. Un théâtre ouvre en 1850. En 1854 un

établissement de bains de seconde classe voit le jour, et en 1857, un

autre de troisième classe. Les

célébrités qui viennent à Vichy ne se comptent déjà plus, et si

tous ces aristocrates et ministres de l'époque sont maintenant un peu

oubliés, on pourra citer tout de même Adolphe Thiers, le prince de

Joinville, l'archevêque de Westminster, Delacroix, Chateaubriand,

Lamartine, Alexandre Dumas (père), Verlaine etc... Les stations

thermales sont à la mode et Vichy en profite. Cet engouement

se retrouve dans les statistiques démographiques : Vichy-la-Ville et

Vichy-les-Bains finissent par se rejoindre vers 1850, tout en gardant chacune leur

caractère, et l'augmentation de la population s'accélère. On passe

ainsi de 1 601 habitants en 1846 (à moitié-moitié pour chaque partie

de la ville), à 2 910

en 1856 et 3 740 en 1861 (dont les trois quarts à Vichy-les-Bains). Le

nombre des curistes recensés commence son ascension : de

987 en 1831 à 6 823 en 1853. Et ce n'est que le début...

|

Décret de Napoléon Ier portant sur des

travaux visant l'établissement de bains et la création du Parc

des Sources (cliquer sur l'image pour agrandir) |

Prémices de l'âge d'or : le Second Empire

Nous l'avons vu, le processus de démarrage du thermalisme à Vichy

était bien enclenché. Mais la venue de Napoléon III en cure va lui

donner un coup de fouet spectaculaire. L'empereur, qui connaissait

plusieurs soucis de santé, vint cinq fois prendre les eaux entre 1861

et 1866, et la physionomie de la ville s'en trouva complètement

bouleversée. En effet il fit engager de nombreux travaux et

améliorations pour la station, car il voulait que la France se dote

d'une grande station thermale capable de rivaliser avec ses homologues

allemandes qui drainaient une forte clientèle. Après coup, son engouement pour la

ville peut paraître malvenu,

dans la mesure où il souffrait de calculs biliaires, que les eaux

calcaires de Vichy ne firent qu'aggraver ! Lors de sa première

cure, en 1861 il utilise l'établissement de bains qui avait été édifié sous

la duchesse d'Angoulême. Ses journées se passent entre prises d'eaux,

obligations officielles, rencontres mondaines, jeux, lecture, théâtre,

concerts, promenades etc... Dès ce premier séjour, un décret est

signé prévoyant déjà de nombreux aménagements : percement de routes

thermales, création d'un nouveau parc sur les bords de l'Allier et

endiguement de celle-ci, rachat du pont (qui était alors à péage),

construction d'une nouvelle église (St Louis) et d'une nouvelle mairie.

Napoléon III demande également que soit construite une gare. En effet,

lors de son arrivée, le train n'allait pas plus loin que St Germain des

Fossés. La gare sera achevée en 1862, et il pourra donc en profiter

dès son deuxième séjour. Lors de cette deuxième cure, toujours

accompagné par la Cour, une suite impressionnante et ses ministres

(soit environ 4 000 personnes), il décrète

de nouveaux aménagements, principalement la construction d'un Casino et

d'un bureau de poste. Visiblement désireux de revenir plusieurs

fois, il se fait construire un chalet dans les nouveaux parcs. Sa

troisième cure est le théâtre d'une scène embarrassante : alors

qu'il se promène dans les parcs avec l'Impératrice, le couple croise

Mme Bellanger, maîtresse notoire de l'Empereur. Et le chien de

celle-ci, reconnaissant le monsieur qu'il voit si souvent avec sa

maîtresse, se précipite sur lui pour lui faire la fête. On dit

qu'Eugénie, humiliée et ulcérée, ordonna immédiatement qu'on fasse

ses bagages. Elle ne remettra jamais les pieds à Vichy. Lors de la

quatrième cure, l'empereur séjourne dans un nouveau chalet qu'il a

fait construire à côté du précédent : en effet le premier avait les

balcons ouverts sur la rue, ce qui n'était pas idéal pour l'intimité. Inutile de préciser que la présence de l'empereur

attire tous les demi-mondains, artistes divers et aristocrates de tout

poil. Là où était l'Empereur, il fallait y être. On voit alors déferler

sur la ville quantité de personnes en vue, qui rivalisent par le luxe

de leur équipage et la sophistication de leurs toilettes. Les

spectacles de qualité se multiplient, la vie mondaine est comparable à

celle de Paris, et l'Empereur peut continuer à travailler, puisqu'en

plus de ses ministres qui le suivent, la ville accueille nombre de personnalités

étrangères de premier plan : membres de familles régnantes, ministres

étrangers, ambassadeurs, hauts gradés... inutile d'en faire une

liste fastidieuse, on notera juste par exemple la présence du roi des Belges

Léopold Ier. En 1865 : pas de cure, officiellement pour ne pas influer

sur les élections municipales, ce qui n'empêche pas l'inauguration du

Casino, qui comprend un théâtre de 820 places, de l'église St Louis,

et le lancement d'un hippodrome rive gauche. Cinquième cure et dernière venue de l'empereur en

1866 : on peut noter la présence du prince impérial. Le cimetière,

qui se trouvait depuis des siècles à côté de l'emplacement de

l'ancien monastère des Bénédictins, est transféré un peu à

l'écart. Le pont est emporté par une crue (une fois de plus !) et une

passerelle provisoire est mise en place. En 1867 un temple protestant,

autorisé par un ancien décret de Napoléon III ouvre ses portes, et en

1870 un nouveau pont est construit. 1867 fut aussi l'année où l'usine,

qui la première en France avait fabriqué le fameux tissu à carreaux

Vichy, à quelques encablures de la ville, et qui datait de 1821, est

détruite définitivement par un incendie. On peut se rendre compte des

changements intervenus en six ans : outre le fait que la ville est

devenue méconnaissable en raison des nombreux aménagements réalisés

(toutes proportions gardées, la transformation est l'équivalent de ce

qui s'est passé à Paris avec le baron Haussmann), quelques chiffres

simples peuvent illustrer l'évolution qui a eu lieu : entre 1861 et

1866, la population est passée de 3 740 habitants à 5 666 ; le

nombre de "baigneurs" est lui passé d'environ 16 044

à 21 367. Pour les accueillir, vingt-cinq hôtels ont

été construits et le nombre des meublés a presque doublé. On aurait

pu penser qu'avec la chute du régime la ville rentrerait dans le rang,

mais il n'en fut rien, le processus en cours allait au contraire

s'emballer.

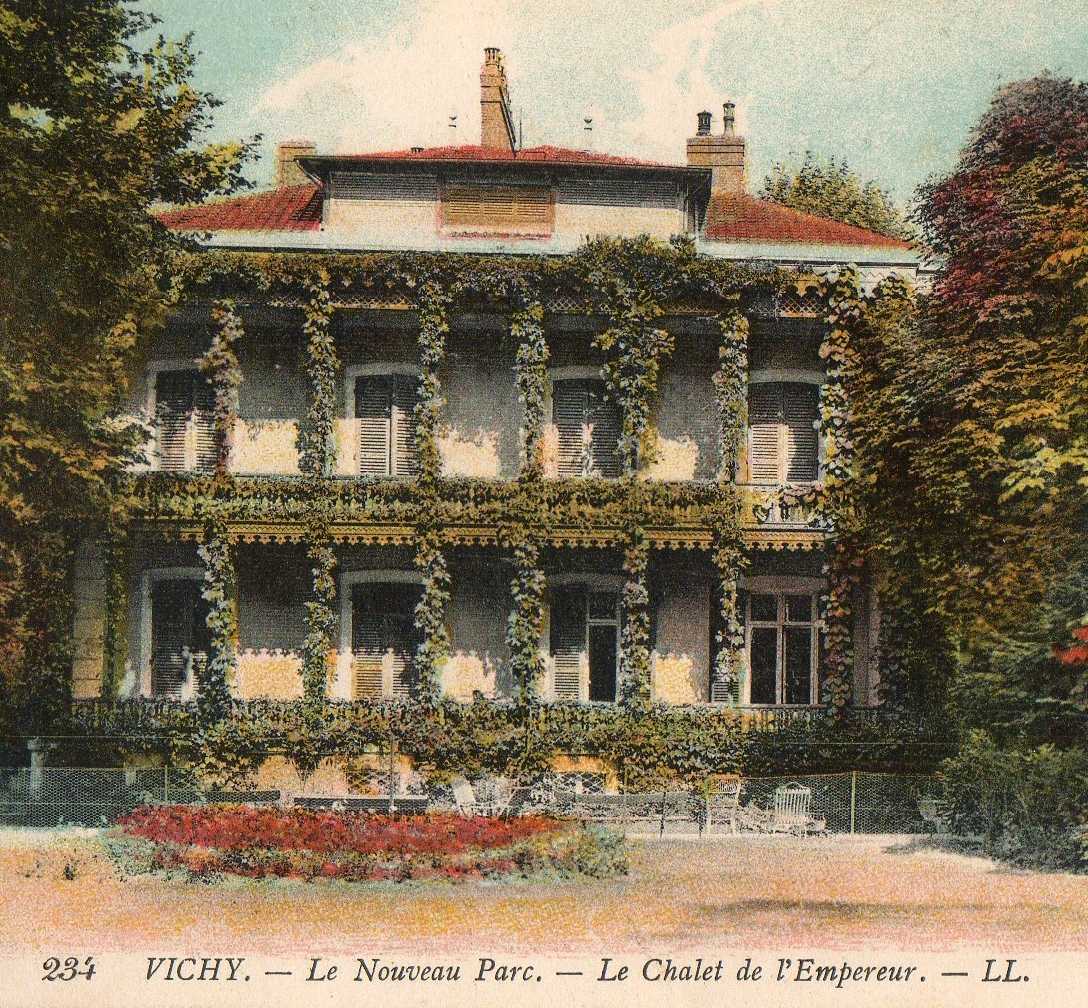

|

Chalet de l'empereur dans les nouveaux parcs

(carte postale ancienne (détail)) |

Le premier âge d'or : la Belle Époque

Le retour à la république ne change pas grand chose au succès de

la ville, désormais bien engagé. Les améliorations urbaines

continuent, les indications médicales des eaux sont maintenant

parfaitement connues (un premier décret de protection des eaux visant

à réglementer les forages est pris en 1874), les soins se développent

et se spécialisent (apparition de la douche à quatre mains en 1895) et

les produits dérivés se multiplient et s'exportent en Europe et aux États Unis. Les pastilles Vichy notamment connaissent déjà un succès

énorme en cette fin de XIXème siècle. En plus de l'hippodrome sur

lequel des courses ont lieu depuis 1875, la ville possède maintenant

aussi un concours hippique, un tir aux pigeons et des arènes pour les

corridas, importées en France par l'impératrice Eugénie, d'origine

espagnole. On trouve aussi de nombreux courts de tennis. Un tramway (le

3ème inauguré en France) relie Vichy à Cusset en 1895. De nombreuses

salles de théâtre, de music-hall, des cercles de jeux - dont le

célébrissime (à l'époque) Cercle International -, et des lieux de

soin ou de détente (il y aura même un hammam) ouvrent leurs portes. En

1900, le Casino se voit adjoindre un nouveau bâtiment sur sa partie occidentale, qui renferme la superbe salle d'opéra

Art Nouveau de 1483

places (la plus grande de province à l'époque) tout en tons or et

ivoire, unique en France. La première représentation en 1901 sera

Aïda de Verdi, dans une salle qui ne sera finie de décorer qu'en 1903.

Dès lors, cet opéra deviendra un haut lieu du spectacle de scène,

attirant les meilleurs artistes, auteurs et compositeurs mondiaux. Vichy

devient, pour plus d'un demi siècle, la "capitale d'été de la

musique".Une

galerie couverte en fer forgé ceinture le parc des Sources et permet

aux curistes d'aller du Hall des Sources (construit en 1902) au Grand

Casino sans se mouiller. En 1903, devant l'afflux des curistes, un

nouvel établissement de bains de 10 000 m² ouvre ses portes : le Grand

Établissement thermal, dans un style roman-byzantin, doté d'une belle

coupole néo-mauresque de carreaux émaillés. En 1904 s'ouvre le

premier palace vichyssois : l'Hôtel International. De belles villas de

styles divers commencent à se construire dans le quartier thermal,

ainsi que des hôtels de plus en plus grands et luxueux. Les jeux

d'argent sont autorisés en 1907 dans certaines villes, dont Vichy, et

le succès est immédiat. Un golf est crée sur la rive gauche de

l'Allier en 1908 (il est l'un des plus anciens de France encore en

activité), et l'année suivante un terrain d'aviation voit le jour au

sud de la ville ; plusieurs pionniers de ce nouveau moyen de transports

seront présents pour un grand meeting, et un aéro-club est créé. Sur

la terre ferme, l'automobile club de Vichy est fondé en 1913 et nombre

de courses et rallyes sont organisés, dont le Grand Prix de Vichy. Là

aussi, il serait vain d'essayer de recenser toutes les personnalités

présentes. J'en citerai quand même quelques unes pour le plaisir : les

frères Goncourt, le roi de Suède, des grands ducs et grandes duchesses

de Russie, le duc d'Aumale et le prince de Joinville (fils de

Louis-Philippe), Sadi Carnot, Jules Ferry, l'ex-empereur du Brésil,

Louis Pasteur, Félix Faure, Sarah Bernhardt, Coco Chanel (en tant que

donneuse d'eau seulement !), le shah de Perse, les compositeurs Gustave

Charpentier et Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gaston Doumergue,

André Gide, le maréchal Lyautey, le sultan du Maroc, Buffalo Bill, etc, etc...

Quelques chiffres enfin pour finir : de 6 028 habitants en 1872, la

ville passe à 16 502 en 1911 (elle dépasse Cusset dès 1876) , et

côté curistes, les chiffres s'affolent : de 25 433 en 1873, on

dépasse les 100 000 (108 963 exactement) en 1913 !

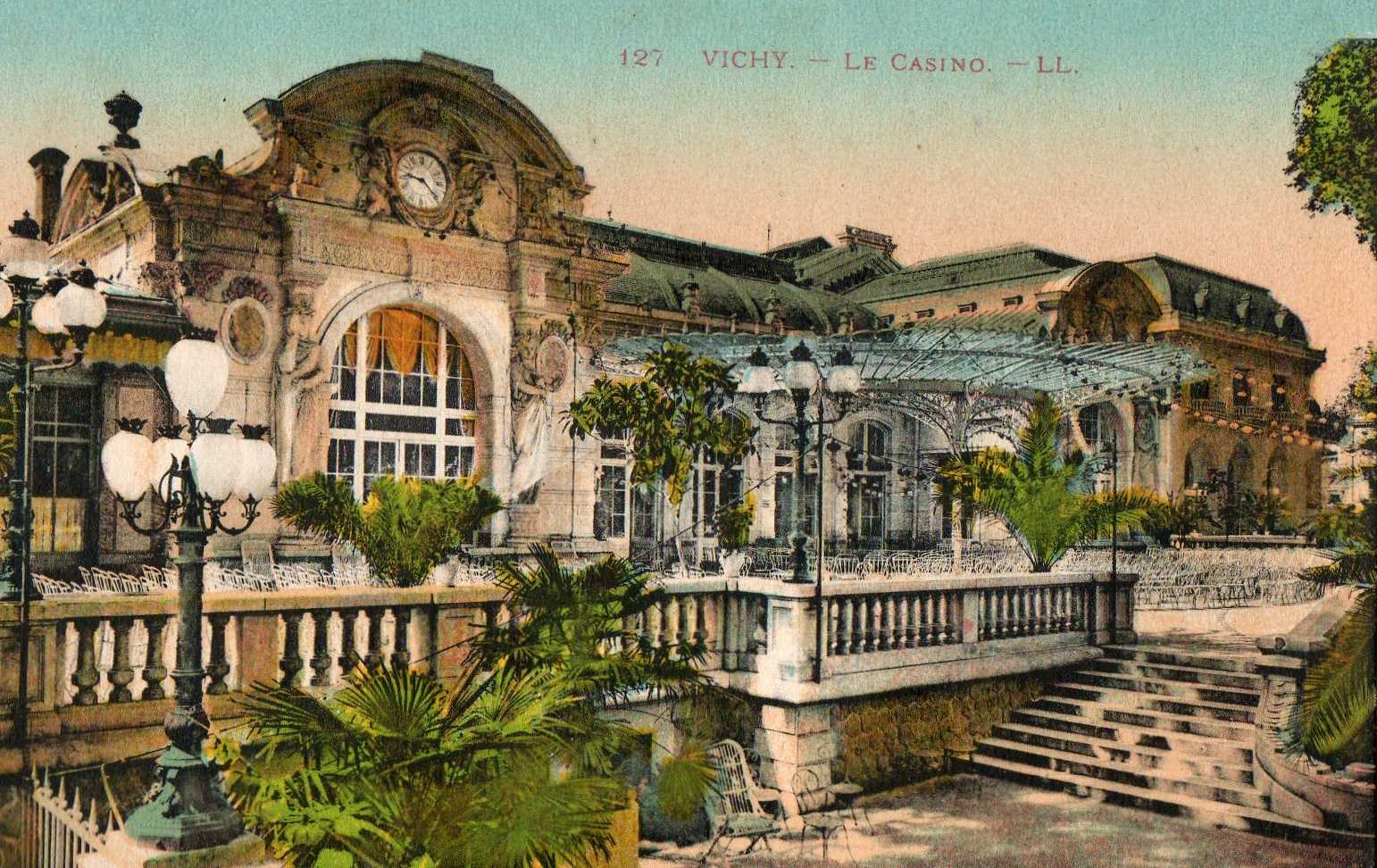

|

Le Grand Casino, monument emblématique de la

ville (carte postale ancienne (détail)) |

La première guerre mondiale : l'éclipse

Pendant la première guerre, Vichy est transformée en un vaste

hôpital. Entre l'hôpital militaire, ouvert depuis 1847, l'hôpital

civil, et de nombreux hôtels (près de 60) réquisitionnés pour l'occasion, ce sont

entre 8 000 et 11 000 lits qui sont mis à disposition des

blessés qui reviennent du front. Officiellement, 140 660 soldats seront

hospitalisés à Vichy durant cette période. Le nombre de curistes s'effondre

logiquement, passant de plus de 100 000 en 1913 à environ 30 000 au

coeur du conflit. L'activité ralentit mais ne s'arrête pas totalement

: on notera la présence de Clemenceau en 1916 et 1917, de Camille Saint-Saëns, des souverains du Monténégro etc...

La saison

culturelle, qui avait été interrompue début août 1914, reprend dès

le printemps 1915 malgré les circonstances, et les saisons 1915-16-17

se déroulent presque normalement, avec une riche programmation,

notamment au Grand Casino et au Casino des Fleurs. La ville compte 17

500 habitants en 1921.

Second âge d'or : les Années Folles

Après le traumatisme de la guerre et les horreurs des tranchées relatées par les poilus, l'heure est à la fête

pour célébrer la victoire et oublier cet épisode sanglant. Vichy

profite à fond de cette période d'insouciance. Comme partout en

France, de nombreux changements de noms de rues ou de places sont votés

par le conseil municipal pour

rendre hommage aux grands hommes de la guerre, aux grandes batailles ou aux pays alliés (rue

Jean Jaurès, rue du maréchal Joffre, rue du maréchal Foch, rue du

Président Wilson, rue Georges Clemenceau, boulevard de Russie, rue de

Belgique, boulevard des États-Unis, rue de Serbie, rue de Verdun , rue

du 11 novembre etc...). La ville continue de se couvrir de villas plus

originales les unes que les autres, souvent dans le but d'attirer les

curistes pour les locations ; on trouve désormais un foisonnement de

styles : néo-antique, néo-médiéval (notamment néo-gothique),

néo-renaissance, néo-classique, Art Nouveau, Art Déco, orientalisant

(surtout néo-mauresque), régionaliste (basque, normand, alpin),

flamand, vénitien... L'empire colonial français, alors à son apogée,

fournit une clientèle nombreuse et aisée à la ville, car les eaux de

Vichy sont réputées pour soigner le foie et les troubles digestifs,

qui ne manquent pas sous les tropiques. Vichy mérite plus que jamais

son titre de Reine des Villes d'Eaux. La fréquentation est à

son apogée puisqu'on enregistre à la fin des années 30 jusqu'à 250

000 visiteurs dont 145 000 curistes ! La saison culturelle est riche et

variée, Vichy est la capitale d'été de la musique, du théâtre et de

l'art lyrique. Les spectacles de qualité (opéras, opérettes,

music-hall, concerts) attirant des artistes renommés, se succèdent

sans discontinuer. Les activités sportives aussi sont à la mode, et la

ville tire son épingle du jeu grâce à ses équipements (golf, tennis,

hippodrome, tir aux pigeons, piscine ouverte en 1939). Le Grand Casino

permet aussi aux plus fortunés de dilapider leur argent en s'amusant.

Dans le parc des Sources, la terrasse du café La Restauration est la

plus grande d'Europe. Un nouvel hôtel de Ville de style Renaissance est inauguré en 1928

et l'hôtel des Postes, de style moderne, et son terminal téléphonique

dernier cri, en 1935. Les établissements thermaux sont soit agrandis et

modernisés, soit reconstruits pour faire face à l'afflux de curistes

et aux nouvelles techniques de soins. On crée un service de

radiographie, un service des régimes pour lutter (déjà) contre le surpoids

, un Centre de recherches hydrologiques (en 1928). On

distingue les thermes de première classe (Grand Établissement) de

deuxième classe (Callou) et de troisième classe (Lardy). En 1927 est

inaugurée la ligne ferroviaire Londres-Vichy-Pullman. En 1929 un nouvel

aérodrome est implanté au nord de la ville. Il devient rapidement un

aéroport international et dessert Paris, Lyon, Genève, Londres,

Alger... La capacité hôtelière et d'hébergement de la ville est à

son maximum, et pourtant il n'est pas rare de devoir se loger à

l'extérieur de la ville, car en saison tout est complet. L'Hôtel du

Parc est alors le palace le plus cher de France ! La population

de la ville atteint 25 000 habitants en 1936 (hors visiteurs et

curistes).

Tout le Gotha défile dans la cité thermale, je citerai juste

pour mémoire le Shah de Perse, les rois de Roumanie, du Portugal, d'Égypte, d'Irak, le Bey de Tunis, le Sultan du Maroc, le Comte de

Paris, le Prince de Serbie, des hommes politiques comme Poincaré ou

Clemenceau et nombre de ministres français et européens, des

diplomates, le nonce apostolique à Paris, des magnats comme les barons

de Rothschild, les familles Peugeot ou Hachette, les dirigeants de

l'agence Havas, le joaillier Arpels, des artistes comme Charlot, Richard

Strauss, Joséphine Baker, Fernandel, Ray Ventura, et la liste n'en

finirait pas...

La seconde guerre mondiale : juillet 40-août 44, un héritage encombrant

NB : Il n'est pas question ici de traiter du Régime de Vichy, qui

a déjà été largement étudié et commenté par d'autres. Je me

contenterai juste de donner quelques éléments directement en lien avec

la ville.

1939 : la guerre est déclarée. Les troupes allemandes, après l'attentisme

de la "drôle de guerre", entament la bataille de France le 10

mai 1940, et après avoir envahi les Pays-Bas, la Belgique et le

Luxembourg, enfoncent les défenses françaises

à Sedan, puis se

rendent rapidement maîtres du pays après l'évacuation des forces

alliées à Dunkerque. À Bordeaux, Pétain est nommé Président du

Conseil le 17 juin, et le 18 juin De Gaulle appelle à la

résistance. Il est écouté par

quelques personnes sur leur poste de radio mais la majorité de la

population souhaite une paix rapide. Pétain signe l'armistice le 22

juin.

Vichy accueille de très nombreux réfugiés venant du nord du pays,

des Français, des Belges, des Luxembourgeois, des Polonais, qui fuient

devant l'avancée allemande. Ils sont regroupés pour la plupart au Concours

Hippique. De nombreux lieux sont transformés en hôpitaux de

fortune pour soigner les blessés. Le 19 juin 1940, les Allemands

arrivent à Vichy. Ils sont peu nombreux mais la ville n'offre pas de

résistance, l'État Major français qui se trouvait là peu auparavant

étant parti précipitamment vers le sud en ne laissant que quelques

soldats désemparés sans chefs ni ordres. Le maire de l'époque,

Pierre-Victor Léger, et le député local, Lucien Lamoureux, voyant la

situation désespérée, s'arrangent avec les dernières troupes françaises

afin que le pont de Bellerive ne soit

pas dynamité, et proclament la

neutralité de la ville, se prémunissant ainsi d'éventuels bombardements

allemands. Après l'armistice la

France est coupée en deux. La frontière entre zone libre et zone occupée

passe dans le département de l'Allier, notamment à Moulins, où le pont

Régemortes sert de point de passage entre la rive droite (en zone

occupée) et la rive gauche (en zone libre).

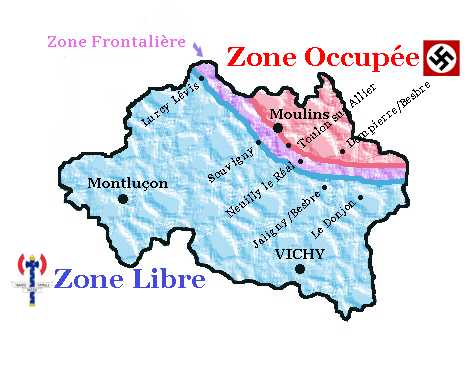

|

Tracé de la ligne de démarcation dans l'Allier

(22 juin 1940 - 1er mars 1943) |

Pourquoi à Vichy ?

Devant l'avancée des troupes allemandes, le

gouvernement a quitté Paris le 10 juin 1940 pour Tours d'abord, puis

Bordeaux. Une fois

l'armistice signé, se pose la question de savoir où siègera le

gouvernement de collaboration, car il n'est pas possible de rester à

Bordeaux, désormais en zone occupée. Impossible également de

retourner à Paris ou à Tours pour la même raison. Toulouse est un

instant envisagée, mais jugée trop excentrée et politiquement trop à

gauche. Lyon est écartée également : trop peuplée, donc difficile à

ravitailler et possiblement sujette à des mouvements d'opinion. Un

essai est fait à Clermont-Ferrand, mais la ville ne plaît pas : elle

n'est pas équipée pour accueillir un gouvernement complet, ni

quantitativement en termes de possibilités d'hébergement, ni qualitativement

en termes de qualité de séjour et de modernité des infrastructures. Le choix se porte

finalement sur Vichy. La ville en effet ne manque pas d'atouts : elle

est de taille modeste, donc facile à contrôler, d'autant que la

population est classée plutôt à droite, le ravitaillement ne pose pas

de problème grâce à un arrière-pays riche en pâturages et à la

proximité de la Limagne, et surtout la ville dispose d'une capacité

d'hébergement suffisante pour accueillir tous les ministères, ainsi qu'un

parc de logements luxueux (palaces, grandes villas) pour loger les principaux dignitaires.

Avec ses 250 hôtels classés -dont 5 palaces- et les autres modes

d'hébergement (hôtels non classés, pensions, villas et appartements meublés),

la ville offre environ 15 000 chambres libres (sur un total de 140 000,

les autres étant occupées par des curistes ou des réfugiés). Il y a aussi un

hôpital militaire, qui a accueilli de nombreux blessés de la Grande

Guerre, et Pétain y est sensible. S'ajoutent à cela la proximité de la

ligne de démarcation à Moulins, une liaison ferroviaire directe avec

Paris (le Thermal Express reliait Orsay en moins de 5 heures), et un

central téléphonique parmi les plus modernes d'Europe, permettant de

communiquer avec le monde entier. Enfin, la ville est proche

du fief de Laval, situé à 20 km de là, à Châteldon, qui peut

donc espérer rentrer chez lui régulièrement. De plus, un certain

nombre d'hommes politiques connaissent déjà la ville pour y avoir

séjourné en tant que curiste ou visiteur.

Le 1er juillet 1940, le Gouvernement arrive à Vichy. Du jour au lendemain,

30 000 personnes, hommes politiques et fonctionnaires, débarquent en ville

avec tous leurs dossiers, dans une cité déjà submergée par les

réfugiés. Les hôtels et grandes villas sont

réquisitionnés et aménagés à la hâte pour devenir fonctionnels.

Le maréchal Pétain s'installe à l'Hôtel du Parc, face au Parc des

Sources, au 3ème étage. L'été il préfèrera toutefois séjourner

dans le cadre plus aéré du Pavillon Sévigné, le long des parcs qui

bordent l'Allier. Pierre Laval s'installera plus tard au 2ème étage de

l'Hôtel du Parc, qui abritera aussi le Ministère des Affaires

Etrangères. Dans la même rue, on trouvera aussi le ministère de

l'Éducation Nationale et celui de l'Information. L'amiral Darlan

s'installera au bout de la rue, dans l'hôtel Aletti, qui accueillera

également le secrétariat d'État à la Guerre. En face, de l'autre

côté du Parc des Sources, rue Wilson, on trouvera entre autres le

Secrétariat d'État aux Communications, le Ministère des Finances et

le Ministère de la Justice (tous trois au n°28). Le Ministère de

l'Intérieur, lui, après avoir occupé une partie du Grand Casino, se nichera à l'hôtel des Célestins, non loin de la

source éponyme. Le Sénat s'implante avenue Thermale (au n°5), ainsi

que le Secrétariat d'État à la Marine (au n°13). La Chambre des

Députés élit domicile 15 av Maréchal Foch, et le Conseil des

Ministres se réunit au Pavillon Sévigné. Les autres ministères se

partagent les hôtels (le Ministère de l'Air est à l'Hôtel Radio,

place du Monument aux Morts, celui des Anciens Combattants à

l'Hermitage place Albert 1er etc...) , et les principales ambassades investissent les

luxueuses villas. Les Renseignements Généraux s'installent aux bains

Lardy (l'actuelle Université). À partir de 1942-43, la Milice de Darnand se

répartira

entre le château des Brosses à Bellerive et l'hôtel Métropole, ainsi

qu'au Petit Casino ; la Gestapo quant à elle, étirera ses "officines" le

long du boulevard des États-Unis, notamment à l'Hôtel du Portugal. Le Gouvernement belge en exil prend

ses quartiers à l'Hôtel Albert 1er.

Le Grand Casino, fermé depuis le début de la guerre, est

réaménagé pour accueillir les Parlementaires. Le 10 juillet 1940,

ceux-ci se réunissent en Congrès dans l'actuelle salle de l'Opéra. Ils votent les pleins

pouvoirs au Maréchal Pétain, à 569 voix pour, 80 contre et 20 abstentions, mettant ainsi fin à la IIIème République.

Notons que trois parlementaires de l'Allier, Eugène Jardon et Isidore

Thivrier, députés, et Marx Dormoy, sénateur, ont voté contre

(les six autres parlementaires de l'Allier ayant voté pour). Le désormais

ex-président Albert Lebrun quitte le Pavillon Sévigné où il

séjournait jusqu'alors pour retourner dans sa famille et y est

remplacé par le Maréchal. Le lendemain, le Maréchal promulgue les

lois constitutionnelles mettant en place l'État Français, et le jour

d'après nomme Laval vice-président du Conseil et le désigne comme son

successeur le cas échéant (Pétain a déjà 84 ans).

Fin de l'année 1940

Le Maréchal aime

à se promener (sous bonne escorte) dans le Parc

des Sources, où une foule nombreuse est toujours là pour l'acclamer.

Ces sorties, souvent filmées, servent la propagande. Il faut rappeler qu'à l'époque, la plupart

des Français sont pétainistes, au moins par résignation si ce n'est

par adhésion. Il se promène et séjourne aussi parfois dans la

campagne environnante. Les mesures de rationnement de nourriture et

d'essence sont de plus en lus strictes. Ceci n'empêche pas toute une

population mondaine parisienne de suivre le Pouvoir, politiques et

militaires désoeuvrés, écrivains, journalistes, artistes, nobles et

bourgeois, aventuriers, belles élégantes... Des curistes téméraires,

quelque peu bousculés par les réquisitions, restent tout de même sur

place. Le 14 juillet 1940, le Pouvoir organise de grandes manifestations

destinées à flatter l'orgueil national, et à rassurer la population

sur le redressement prochain de la France dans le cadre de l'Ordre

Nouveau. Dans l'été, les réfugiés commencent à rentrer chez eux.

Les manifestations culturelles et sportives reprennent tant bien que

mal, redonnant un air de fête et de frivolité à la ville. Les

liaisons ferroviaires quotidiennes avec Paris font le plein dans les

deux sens, les dispenses pour franchir la ligne de démarcation à

Moulins étant encore relativement faciles à obtenir, du moins pour les

gens aisés ou en vue. Le 29 août, la Légion Française des

Combattants est créée et remplace toutes les anciennes associations

d'anciens combattants. Jusqu'au mois d'octobre, les Juifs séjournant ou

réfugiés à Vichy ne sont pas inquiétés et la synagogue reste

ouverte. Mais le 3 octobre, la loi sur le statut des Juifs est

promulguée. Le 24, Pétain rencontre Hitler à Montoire. Les premiers petits groupes de résistants commencent à se

former discrètement. Le réseau Alliance est créé. Le 11 novembre, la célébration de la victoire sur l'Allemagne lors de la Grande

Guerre se fait bien sûr dans la plus grande discrétion et sans

cérémonie officielle. Le 15 novembre, le Grand Rabbin Kaplan proteste

officiellement depuis la synagogue contre le statut des Juifs. Le 13 décembre

1940, coup de théâtre : Laval est renvoyé par Pétain ; il

retourne à Châteldon.

1941

Le 4 janvier, le premier numéro du Journal Officiel de l'État

Français sort des presses de l'imprimerie Wallon (située au bout du

quartier de France). En février, l'Amiral Darlan est nommé

vice-président du Conseil. De nombreuses manifestations de fête et de soutien

au Maréchal se déroulent, la foule est immense et enthousiaste

d'après les témoins. Le 1er mai, une nouvelle Fête Nationale voulue par

Pétain, la Fête de la Légion le 31 août, et diverses manifestations

sportives ou avec les enfants sont les points d'orgue des festivités

populaires. À chaque fois, le Maréchal est acclamé. Le Conseil

Municipal, qui soutient officiellement Pétain, vote des changements de

noms de rues : la rue du Parc devient la rue du Maréchal Pétain, la

rue Jean Jaurès devient la rue Nationale, l'avenue Aristide Briand

devient l'avenue Albert 1er. Le 22 juin, l'Allemagne attaque la Russie ;

en conséquence de l'arrêt des relations diplomatiques, l'ambassadeur

russe et le personnel de l'ambassade quittent Vichy le 30. Le 25 juillet

le recensement des Juifs commence. On en aurait trouvé 2014 à

Vichy. Le 28 août, il est décidé que Vichy deviendra sous-préfecture à la

place de Lapalisse, c'était la moindre des choses, pensait-on, pour la

ville qui accueillait le Gouvernement. En décembre, les États-Unis

entrent en guerre. 1941 verra aussi la visite clandestine à Vichy de Jean Moulin. Malgré les privations, la vie

culturelle avait repris bon train, et les artistes se pressaient à

Vichy. Les clubs sportifs avaient également repris leur activité, et

de nombreuses manifestations se déroulèrent (aviron, football, rugby,

courses à l'hippodrome, au vélodrome etc...). Pendant ce temps-là,

les locaux des francs-maçons appartenant au Grand Orient, avenue

Victoria, sont occupés par le Groupe de Protection, émanation de

"La Cagoule", et l'immeuble confisqué. En

octobre, le Préfet de l'Allier interdit le département aux réfugiés

juifs, et le premier noyau de résistants vichyssois étend son réseau

en Montagne Bourbonnaise...

1942

Le 1er avril est instauré l'Ordre National du Travail pour

récompenser les travailleurs méritants. Laval est rappelé et reprend

ses fonctions à la place de Darlan le 18 avril, sur injonction des Allemands.

Cette année est rythmée par

les fêtes populaires ou religieuses. Cérémonie des voeux du 1er

janvier, Fête du Travail le 1er mai avec réception d'une

délégation venue du 1er arrondissement de Paris, fête de Jeanne d'Arc

le 10 mai, Fête des Mères le 31 mai, cérémonies du 14 juillet au

Monument aux Morts (à noter l'existence d'une petite contre-cérémonie

devant le monument de la République), procession du 15 août... à

chaque fois le Maréchal en profite pour soigner son image de

"Grand-Père de la Nation" et rencontre toujours un vif succès

populaire. Des

expositions sur la vie du Maréchal et les forces armées sont mises en

place depuis le printemps. Il y a encore des manifestations sportives

qui remportent un franc succès, et de nombreux spectacles en salle ou

des films au cinéma. L'hippodrome fait également le plein. Malgré

l'ambiance générale plutôt morose, les festivités continuent et de

nombreuses célébrités sont encore au rendez-vous (Sacha Guitry,

Marcel Cerdan...) Danielle Darrieux fait un mariage très mondain à Vichy en septembre. La

vie quotidienne est cependant rendue difficile par les nombreuses

pénuries et restrictions. Le centre d'accueil des réfugiés est vidé

de ses occupants et fermé. Au Conseil Municipal on débat pour agrandir le

territoire de la ville à tout ou partie des communes voisines de

Cusset, Bellerive et Abrest. Ce projet est vite enterré devant la

réaction de ces dernières. Le Conseil Municipal continue de

soutenir au moins officiellement la présence du Gouvernement dans la

cité, bien qu'en secret le maire, M. Léger, fasse partie du réseau

résistant Mithridate. En février, une antenne de la police allemande,

la SIPO (dont faisait partie la Gestapo), s'installe boulevard des Etats-Unis. Le 11 novembre toute

manifestation est interdite. Mais ce jour marque aussi

l'invasion de la zone "libre"par les troupes allemandes suite

au débarquement des Alliés en Afrique du Nord.

L'antenne de la SIPO voit ses compétences élargies et annexe les

bâtiments voisins, notamment l'Hôtel du Portugal, et d'autres dans le même boulevard. Les sous-sols

sont transformés en cellules. La Gestapo y torture et assassine de

nombreux suspects.

1943

Comme en 1942, l'année est rythmée par quelques fêtes bien

orchestrées. Dorénavant en zone occupée, les voeux du 1er de l'an se

font en comité restreint, uniquement entre diplomates sympathisants

des Allemands ou de leurs alliés. Les trois grandes fêtes du printemps

font écho à la devise de l'Etat Français, le Travail le 1er mai, la

Patrie le 10 mai avec la fête de Jeanne d'Arc, et la Famille avec la

fête des mères le 30 mai. Le Maréchal jouit encore d'une bonne aura

populaire, même si celle-ci commence à s'étioler. Laval quant à lui

est détesté. La vie culturelle est

toujours riche mais moins que les années précédentes, et a de plus en

plus de mal à masquer les préoccupations quotidiennes. Le marché noir

fait des ravages. Les manifestations sportives pâtissent notamment du

STO, beaucoup de jeunes préférant ne pas s'exposer pour ne pas risquer

de partir en Allemagne. En janvier Laval créé la Milice. François

Mitterrand, arrivé en

1942, qui travaille au Commissariat au reclassement des prisonniers, est

décoré de la Francisque au printemps. Menant en sous-main des actions

avec la Résistance, il échappe de peu à une arrestation le 11

novembre. Côté politique, la tension est palpable :

Pétain et Laval sont en désaccord, les raids alliés commencent à

bombarder certains coins de France et la Résistance multiplie les

attentats. L'Italie signe l'armistice en septembre et sa zone d'occupation dans

le sud-est français est récupérée par les Allemands. Des Allemands

qui deviennent nerveux, au point d'envoyer à Vichy un diplomate

personnel du Führer dans le but à peine voilé d'espionner le

Gouvernement français et de tenter d'influencer sa politique.

1944

Les événements s'accélèrent, et sur le plan international les

opérations militaires tournent de plus en plus à l'avantage des

Alliés. En juin c'est le Débarquement de Normandie, et en août celui

de Provence. Les Allemands sont aux abois. Darnand, chef de la Milice,

dont le siège était au Petit Casino, devient responsable du maintien

de l'ordre. Le 7 mai, les Allemands exfiltrent une première fois

Pétain, officiellement pour le protéger mais plus sûrement parce

qu'ils ne lui font pas confiance. De nombreux vichyssois assistent au

départ, quelque peu inquiets. Ils sont soulagés quand ils le voient

revenir à la fin du mois. À l'annonce du Débarquement, le quartier de

l'Hôtel du Parc est bouclé et barricadé. Les habitants, au courant

des nouvelles par les réseaux de Résistance et surtout par Radio

Londres, attendent, anxieux, la suite des événements, et beaucoup se

raccrochent à Pétain comme à un dernier secours. La situation échappe au Pouvoir et la ville

est livrée aux Allemands et à la

Milice. La Municipalité quant à elle préfère gérer les affaires

courantes des habitants et de la ville sans trop se mêler de politique

nationale. Le 20 juin, Jean Zay (ministre de l'éducation de Léon Blum)

est assassiné vers la carrière des Malavaux, à Molles (à 15 km de

Vichy) par la Milice. En août, les Allemands pressent Pétain de quitter Vichy

pour Belfort ; il refuse. Ordre est donné au général Von Neubronn de

conduire le Maréchal, par la force s'il le faut. En cas de refus la ville serait bombardée.

Pétain et son carré de fidèles opposent une résistance passive ; le

dimanche 20 août, de bon matin, le général

est obligé de faire enfoncer les portes de l'Hôtel du Parc et de

l'appartement de Pétain. Celui-ci remet une lettre de protestation

officielle

adressée à Hitler, à Walter Stucki, ambassadeur de Suisse, et à

Monseigneur Valeri, nonce apostolique. Le Maréchal quitte la ville

aussi dignement que possible, devant ses derniers fidèles, pour être

emmené à Sigmaringen. Laval

et la plupart des membres du Gouvernement étaient déjà partis, suivis

par de nombreux diplomates. Dès le lendemain, les Allemands commencent leurs préparatifs de départ en faisant sauter

l'aéroport. Le 22, Walter Stucki rencontre secrètement le chef des FFI

dans le Puy-de-Dôme pour négocier la libération de la ville. Le 23, la

Gestapo veulent emmener les diplomates encore présents à Belfort mais

ils refusent. Le 24, la Gestapo et la Milice quittent la ville. Les

Allemands ne font rien sauter en partant, comme ils s'y étaient

engagés auprès du maire. Les prisonniers sont libérés. Le 25, des

troupes allemandes et des SS venant du sud et fuyant vers l'Allemagne

s'arrêtent pour la nuit et repartent le lendemain en ayant abandonné

tout le matériel et même des munitions qui risqueraient de les

retarder. Walter Stucki convainc une colonne allemande venant de

Clermont-Ferrand de ne pas passer par Vichy et de faire un détour. Il

négocie ensuite avec les FFI pour qu'ils pénètrent dans la ville,

désormais libre de tout élément ennemi. Le 26

août, Vichy est libéré sans heurts. Le 27, les personnes accusées de

collaboration sont regroupées au Concours Hippique. Le 29, W. Stucki et

Mgr Valeri sont fait citoyens d'honneur de la ville. Le 30, le maire,

P.V. Léger est destitué.

|

Pétain, Darlan et Laval devant l'Hôtel du

Parc |

État Français ou Régime de Vichy ? La controverse

Les Vichyssois ont été largement victimes de l'installation de

l'État

Français dans leur ville. La protection des membres du Gouvernement et

des autorités allemandes ou étrangères présentes s'est traduite par

une surveillance accrue et une suspicion générale que chacun peut

aisément imaginer. De nombreux Vichyssois et Bourbonnais furent

emprisonnés, torturés ou exécutés par la Gestapo et la

Milice. Ceci n'empêcha pas certains habitants de faire preuve de

bravoure, et on compta des Résistants jusque dans les cercles les plus

proches du pouvoir, qui firent passer des informations aux

Alliés ou à la Résistance, fournirent des faux papiers, cachèrent des Juifs au nez et

la barbe des autorités, ou prirent part à des attentats et sabotages

contre l'occupant. De plus, en partant, les Allemands, les

collaborateurs et la Milice ont laissé les bâtiments luxueux qu'ils

avaient occupés dans un état absolument lamentable. Beaucoup d'hôtels

ne s'en relèveront pas. Malgré cela, par facilité de langage (et peut-être pour

masquer la responsabilité de la France), dès la Libération le nouveau

pouvoir, les médias et les historiens qualifièrent l'État Français, et plus

généralement toute cette période, comme "Le Régime de

Vichy" ou même simplement "Vichy", ce qui est encore

aujourd'hui jugé injurieux par les élus locaux et une partie des habitants. En effet,

cette opprobre jetée sur une ville, qui n'avait du reste rien demandé,

et dont les habitants n'avaient été ni plus ni moins

"collabos" qu'ailleurs semble parfaitement injuste. Rappelons

à cette occasion qu'un Vichyssois est un habitant de Vichy, et qu'un

Vichyste est un partisan du régime de la collaboration, où qu'il ait

vécu. Rappelons aussi qu'en 1940 l'immense majorité de la France

était pétainiste et souhaitait l'arrêt de la guerre, et que ce sont

bien les Parlementaires de la IIIème République réunis en Congrès, qui

ont le plus légalement du monde, voté les pleins pouvoirs à Pétain.

C'est donc bien de l'État Français qu'il s'agissait. Les

ambassades étaient à Vichy, et le gouvernement de Pétain était le seul

interlocuteur officiel, y compris pour les Américains. Néanmoins c'est

le terme de Régime de Vichy s'est imposé pour des raisons politiques.

Dont acte.

Le général De Gaulle est toutefois venu à Vichy le 17 avril

1959, dans un souci de conciliation. Et pour bien montrer qu'il

dissociait le gouvernement de collaboration et la ville, il n'a pas

hésité à terminer son discours par "Vive Vichy, vive la France,

vive la République !". Ses successeurs se montreront cependant

beaucoup plus frileux, puisque seuls viendront Valéry Giscard d'Estaing

le 7 décembre 1978, mais seulement pour parler aménagement du

territoire, et Emmanuel Macron tout récemment le 8 décembre 2021, où il

marquera un temps mémoriel mais sans vouloir s'exprimer sur l'amalgame

dont est victime la ville. On notera aussi la visite à Vichy du Grand

Rabbin Gilles Bernheim en 2010, dont la belle-mère avait été cachée et

sauvée par des Vichyssois, ainsi que du Grand Rabbin Haïm Korsia en

2016. C'est aussi à Vichy que se trouve la seule synagogue du

département de l'Allier.

Pour ne rien arranger à ces conflits sémantiques et

mémoriels, toutes les Municipalités qui se sont

succédées ont opté pour une politique d'omerta, - pour ne pas dire

qu'ils ont fait l'autruche -, pensant que s'ils ignoraient cette période, les gens

finiraient par l'oublier. 75 ans plus tard, force est de constater que

c'est un échec total. Dans l'imaginaire collectif, le nom de Vichy est

toujours associé à la collaboration. Pis, en refusant obstinément

d'en parler, la Ville n'a pas pu maîtriser la communication sur le

sujet, et de ce fait a laissé parler les autres à sa place.

Enfin il est un peu ridicule de vouloir nier cette période. Elle

appartient à l'histoire mondiale, et même si l'histoire de la ville ne

se réduit pas à cela, bien sûr, il apparaît surréaliste de vouloir

faire comme si elle n'avait jamais existé. En parler ne veux pas dire

adhérer. De nombreuses personnes

(chercheurs, étudiants, passionnés d'histoire ou simples curieux) qui

viennent à Vichy sont assez dépitées de ne rien pouvoir trouver

sur place en rapport avec ces événements (à part, à la belle saison,

une visite guidée - qui ne désemplit pas -, et deux ou trois discrètes plaques commémoratives). Il serait temps que la

Municipalité se saisisse de ce sujet, comme a pu le faire celle de

Nuremberg par exemple. Le futur musée sur l'histoire de la ville, dans

les locaux de l'ancien Établissement Thermal, devrait intégrer cette

période sans tabous, à en croire le nouveau maire Frédéric Aguilera,

qui semble plus ouvert sur le sujet.

Pour ceux qui souhaitent visiter la ville sur ce thème, et pour

pallier au manque pathétique d'informations sur place, voici une liste non

exhaustive des adresses des principaux lieux de pouvoir à cette époque

:

| Chef de l'Etat |

23 rue du Parc (Hôtel du Parc, 3è étage) |

Etat Major de l'Armée |

32 rue du Président Wilson (Hôtel Les Bains) |

| Conseil National (assemblée consultative) |

4 rue de Belgique (villa Strauss) |

Sénat |

5 avenue Thermale (Bains Les Dômes) |

| Chef du Gouvernement |

23 rue du Parc (Hôtel du Parc, 2è étage) |

Chambre des Députés |

15 avenue Maréchal Foch (Petit Casino) |

| Direction de la radiodiffusion |

13 bd de Russie (Hôtel Les Nations) |

Questure des Assemblées |

6 rue Petit (Hôtel Majestic) |

| Commissariat aux questions juives |

24 bd Carnot (Hôtel Algeria) |

Conseil des Ministres |

10 place Sévigné (Pavillon Sévigné) |

| Commissariat au reclassement des prisonniers |

1 rue Hubert Colombier (Castel français) |

Gestapo |

21,24,121,125,127 bd des Etats Unis

(surtout à l'Hôtel du Portugal, n°121) |

| Ministère des Affaires étrangères |

23 rue du Parc (Hôtel du Parc) |

| Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement |

39 rue de Paris (Hôtel Le Mondial) |

Milice |

7 rue Max Durand Fardel (Hôtel

Métropole), 15 avenue du Maréchal Foch (Petit Casino) |

| Ministère de l'Education Nationale |

9 et 11 rue du Parc (Hôtels Plaza et Les Princes) |

| Ministère des Finances |

28 rue du Président Wilson (Hôtel Carlton) |

Renseignements Généraux |

1 avenue des Célestins (Bains Lardy) |

| Ministère de l'Information |

13 rue du Parc (Hôtel de la Paix) |

Résidence privée du Maréchal Pétain |

10 place Sévigné (Pavillon Sévigné) |

| Ministère de l'Intérieur |

125 rue du Maréchal Lyautey (Hôtel des Célestins) |

Corps Diplomatique |

1 rue du Parc (Hôtel des Ambassadeurs) |

| Ministère de la Justice |

28 rue du Président Wilson (Hôtel Carlton) |

Nonce Apostolique |

11 rue Mounin (Maison du Missionnaire) |

| Secrétariat d'Etat à l'Aviation |

15 bd de Russie (Hôtel Radio, ex Hôtel Ruhl) |

Ambassade des Etats-Unis puis de Suisse |

114 bd des Etats Unis (villa ICA) |

| Secrétariat d'Etat aux Colonies |

25 rue Lucas (Hôtel Britannique) |

Ambassade d'URSS |

7 rue de la Laure |

| Secrétariat d'Etat aux Communications |

28 rue du Président Wilson (Hôtel Carlton) |

Ambassade du Japon |

2 quai d'Allier |

| Secrétariat d'Etat à la Guerre |

3 place Joseph Aletti (Aletti Palace, ex Thermal

Palace) |

Ambassade d'Allemagne |

29-31 bd de Russie (Villas Les Arcades et Roubeau) |

| Secrétariat d'Etat à la Marine |

13 avenue Thermale (Hôtel Helder) |

Ambassades d'Argentine et d'Uruguay |

18 bd de Russie (Villa La Tourelle) |

| Secrétariat d'Etat à la Production Industrielle |

28 rue du Président Wilson (Hôtel Carlton) |

Ambassade de Belgique |

35 rue Sainte Cécile (Hôtel Albert 1er) |

| Secrétariat d'Etat à la Santé |

15 bd de Russie (Hôtel Radio, ex Hôtel Ruhl) |

Ambassade d'Italie |

62 avenue du Président Doumer |

| Secrétariat d'Etat au Travail |

28 rue du Président Wilson (Hôtel

Carlton) et 17 rue Alquié (actuelle Sous Préfecture) |

Ambassades de Monaco et d'Irlande |

12 av du Président Doumer (Hôtel Gallia) |

| Ambassade de Chine (Taïwan) |

12 rue Hubert Colombier |

L'après guerre : les derniers feux de la rampe

Contrairement aux idées reçues, si la

guerre a porté un coup sévère à la ville à cause de la mauvaise

image qu'elle lui a imposée et des dégradations qui ont eu lieu, elle n'est pas

entièrement responsable de son déclin. Très rapidement

les affaires ont repris et les visiteurs sont revenus en masse, puisque

leur nombre avait déjà plus que doublé de 1944 (35 000) à 1946 (85

000), et dès le milieu des années 50 on avait retrouvé les niveaux

d'avant guerre (140 000 en 1956).

Néanmoins la ville a perdu de son aura. Beaucoup de personnalités

hésitent à se rendre dans une ville désormais marquée (injustement)

du sceau de l'infamie. Cette mauvaise réputation, qui a nui à l'image

élitiste et mondaine de la ville, s'est combinée à deux autres

facteurs au moins aussi déterminants. La

décolonisation, dans les années soixante, a porté un coup fatal à la

station, lui enlevant la majeure partie de sa clientèle. En effet une

grande partie des curistes provenait des colonies, où il n'était pas

rare de contracter des troubles digestifs ; aussi venaient-ils se faire

soigner le foie, l'estomac ou les intestins à Vichy, dont les eaux

étaient réputées pour traiter ces maux. L'indépendance de

l'Indochine, entre 1949 et 1954, et surtout du Maroc et de la Tunisie en

1956, de la quasi-totalité de l'Afrique Noire en 1960 et de l'Algérie

en 1962 ont mis un coup d'arrêt brutal à cette clientèle nombreuse et

aisée. Le dernier facteur est culturel : à la même période, le

thermalisme est en déclin partout. Il est passé de mode et devient

ringard, associé aux personnes âgées et aux cures remboursées par la

Sécurité Sociale. Les villes de bord de mer et leurs plages, associées

au bronzage et aux sports nautiques, sont les nouvelles tendances. Pour

ces raisons, en quelques années la fréquentation s'effondre,

pour tomber à 25 000 en 1960.

Au sortir de la guerre, un maire énergique, Pierre Coulon (de

1950 à 1971), essaie de donner un nouveau souffle à la ville. Vichy se

dote d'un nouvel aéroport international, à Charmeil, en 1954 (qui aura

la visite de Youri Gagarine, de la Patrouille de France et du Concorde

(1983)). La ville accueille des corridas, un festival lyrique, des

étapes du Tour de France cycliste, l'élection de Miss Europe en 1955,

la Coupe Galéa (coupe Davis des juniors) de 1952 à 1991. Des HLM (le

confort moderne à l'époque) sont construits, on perce des

boulevards. En 1960 la ville compte encore 13 cinémas, 8 dancings et 3

théâtres (Grand Casino, Casino des Fleurs, Élysée Palace). En 1961

est créé le Carnaval qui perdurera plus de 30 ans. La même année Johnny

Hallyday fête ses 18 ans en concert (il reviendra plusieurs fois

par la suite). En 1962 on aménage un plan d'eau de 100 ha sur l'Allier permettant

la pratique de courses nautiques. En 1964 on créé également un

immense parc omnisports. L'activité de congrès se développe petit à

petit avec la construction du Palais du Lac. Le Cavilam (centre

d'apprentissage du français pour les étrangers) est fondé (et existe

toujours). On ouvre le plus grand lycée de l'académie à l'époque, à

Presles en limite de Cusset. En 1970, le club phare de la ville, la

Jeanne d'Arc de Vichy (basket) est le premier club français en finale de

coupe d'Europe. Malgré cela les années 60 sont difficiles, et la ville

ne retrouvera jamais son lustre d'antan. Beaucoup de grands hôtels et

palaces sont fermés et transformés en logements, la superficie des

Bains de 1ère classe (Grand Établissement) est divisée par deux, les

Bains de 3ème classe (Lardy) deviennent une friche industrielle. Même s'il y a encore

de nombreux visiteurs, la clientèle huppée a déserté la station.

L'époque contemporaine : se réinventer sans se renier

Depuis les années 60, la ville

est rentrée dans le rang, mais conserve une place de tout premier plan

dans l'Allier et les départements alentours. Dans les domaines

du tourisme et des manifestations sportives et culturelles, grâce aux

éléments qu'elle a su conserver de sa "grande époque" et

aussi grâce aux nombreux aménagements et installations ultérieurs,

elle dispose d'équipements hors normes pour une ville de cette taille.

Ceux-ci lui permettent encore aujourd'hui d'accueillir des événements

d'importance parfois mondiale.

Quelques équipements sportifs : la plupart des

équipements sportifs de Vichy se trouvent rive gauche, sur la commune

de Bellerive sur Allier. Le Centre Omnisport (campus sportif de

120 ha) permet de pratiquer une soixantaine d'activités dont 27

olympiques (10 terrains de foot, 2 de rugby, 35 cours de tennis (avec

ceux du sporting-club juste à côté), un stade d'athlétisme, deux

boulodromes, une rivière artificielle en extérieur pour le

canoë-kayak, 4 gymnases, 3 dojos, des salles de danse, de gymnastique,

de boxe, d'armes, un stand de tir à l'arc, etc... La Jeanne d'Arc de

Vichy, s'y entraîne et y joue ses matchs à domicile dans la salle de 3

300 places. Le complexe

accueille aussi un centre international de séjour pour sportifs de haut

niveau, un centre médico-sportif et le CREPS. Une tour des juges

permet de superviser les épreuves se déroulant sur le plan d'eau. Au

sporting-club, on trouve un golf 18 trous, l'un des plus anciens

de France encore en activité (inauguré en 1908). Il existe un second

golf 18 trous, à quelques kilomètres de là, le Golf International de

la Forêt de Montpensier. Tout près du Centre Omnisport se trouve le Stade

Aquatique, et son bassin olympique en inox, qui a vu nager les plus

grands (Michael Phelps, Florent Manaudou, Camille Muffat, Yannick Agniel...).

Le Stade Darragon (2200 places assises) permet le déroulement des

championnats de foot et de rugby. Vichy c'est aussi les chevaux, avec

son Stade Équestre (dit Concours Hippique) de 237 boxes, son

terrain en sable fibré, et bientôt son manège couvert, qui accueille

des événements internationaux, et surtout son Hippodrome,

inauguré en 1875, avec ses pistes de trot et de galop, qui ne cesse de

se moderniser, et est aujourd'hui l'un des tout premiers hippodromes de

province en nombre et qualité des courses (plus de 300 courses, dont

plusieurs quintés)

et en montant des paris. La ville peut s'enorgueillir d'avoir accueilli des compétitions de

renom (Championnats du Monde

d’Aviron, de Canoë-Kayak, de Rugby des moins de 21 ans, de

Parachutisme, de Ski Nautique, Championnats de France de Jet Ski, de

Wake Board, d'Aviron, de Boules, de Montgolfières, Open de France de

natation, Masters internationaux d’Aviron etc...) Elle a reçu les

équipes de foot de Slovaquie, d'Afrique du Sud, du Mexique,

d’Arsenal, de l’AEK d’Athènes, de Lens, l'équipe américaine de

natation, les équipes de France de volley-ball et de basket (avec Tony

Parker) et bien d'autres. Vichy est également parfois ville étape du

Tour de France cycliste, du Paris-Nice, et accueille depuis 2015 l'Iron Man. Le sport

représente 120 000 nuitées par an dans la ville, qui héberge par

ailleurs une centaine de clubs à demeure.

Quelques équipements culturels : le fleuron de la ville est

sans doute son Opéra. Même si la programmation, avec une

cinquantaine de spectacles, n'est en rien

comparable à celle de la première moitié du XXème siècle, où il

recevait les plus grands artistes et les plus fameuses représentations,

et où il possédait son propre orchestre de 100 musiciens, ses chœurs,

ses chanteurs et son corps de ballet, il reste un joyau. Ouvert en 1901,

témoignage unique de l'Art Nouveau en France, dans des tons là aussi

inédits d'ivoire et d'or, avec sa coupole et ses motifs floraux, il

peut accueillir près de 1 500 spectateurs, et possède une scène de 12

mètres sur 15 pour une hauteur de cintres de 23 mètres. Son acoustique

est unanimement reconnue comme étant l'une des meilleures de France. De

nombreuses représentations y sont toujours données et attirent un

public venant parfois de Lyon ou même de plus loin. Les artistes

contemporains y côtoient les représentations classiques. À côté de

ce géant, on trouve d'autres salles. Le Centre Culturel Valery

Larbaud (ancien Petit Casino), possède un théâtre à l'italienne

de style Art Déco de 500 places, et propose des représentations variées. En

attendant le futur musée sur l'histoire de la ville, qui doit ouvrir

dans les locaux de l'ancien Grand Établissement thermal, plusieurs

musées sont à visiter : le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie,

qui possède une étonnante collection d'objet autrefois rapportés de

quatre continents par des missionnaires, le Musée de l'Opéra de

Vichy, structure unique en France qui rassemble, grâce à

l'exceptionnelle histoire de l'Opéra, un des fonds les plus importants

d'Europe d'objets en lien avec cette thématique : programmes, affiches

costumes, projets de décor, photographies, documentation scénographique,

partitions, livrets... Au second étage de la Médiathèque, on trouve

le Musée Valéry Larbaud, dédié à ce célèbre écrivain

vichyssois né en 1881, grand voyageur polyglotte, auteur notamment du

roman Fermina Marquez, qui a fait ses études au lycée Louis le Grand,

a été nommé Commandeur de la Légion d'honneur. Enfin le Musée

Surréaliste François Boucheix, peintre et sculpteur Auvergnat,

internationalement connu dans le milieu.

Mais Vichy c'est aussi un patrimoine à ciel ouvert, en raison de son

architecture, qui, allant de quelques rares maisons à colombages

sauvées du Moyen Âge à des constructions contemporaines (parfois

controversées), vous fera découvrir un nombre de styles architecturaux

incroyable dans un périmètre aussi restreint. La ville compte 49

monuments historiques dont 4 classés. Art Nouveau, Art Déco, Néo-Mauresque,

Néo-Gothique, Néo-Vénitien, Néo-Louis XIII, Néo-Louis XVI, Belle-Époque,

Néo-Classique, Second Empire, Art Moderne, Alpin,

Victorien, Flamand, il y en a pour tous les goûts. Vichy ce sont aussi

les parcs : ils occupent 97 ha (rive droite), et vous

promettent de longues heures de promenade au milieu des 2 000 arbres de

plus de 200 espèces, dont plusieurs remarquables (label Arbre

Remarquable de France en 2010), et des massifs de fleurs (la ville est

classée 4 Fleurs depuis 1967). Testez les différentes ambiances des Parcs des Célestins et

Lardy, des Parcs des Bourrins et du Soleil, du Parc Napoléon III, du Parc Kennedy, du Parc

des Sources, sans oublier le Parc Omnisports rive gauche (120

ha). Évidement l'eau est incontournable à Vichy : par les sources (Chomeil,

Grande Grille, Hôpital, du Parc, Lucas et Célestins,

la plus connue, en libre accès). Vous pourrez au choix suivre une cure ou

un séjour de remise en forme / beauté dans les établissements

thermaux (Les Dômes, Callou et Célestins). En 2017 il y a eu 8 000 curistes conventionnés et 20 000 en séjour

beauté/remise en forme. Autre élément aquatique, la rivière Allier et son

plan d'eau, où vous pourrez vous faire bronzer sur la Plage des

Célestins, manger ou boire un verre dans les guinguettes et autres

mini-golfs, faire du pédalo, du ski nautique, du paddle, observer les

saumons (si vous avez de la chance, car il n'en passe que 500 à 1 000

par an) à l'Observatoire des Poissons

Migrateurs.

Du point de vue économique, la ville et son agglomération forment

aujourd'hui un grand pôle industriel (le 1er du département et le 2ème

de l'ancienne région Auvergne). Citons par exemple l'usine L'Oréal qui

produit les cosmétiques Vichy et les exporte dans le monde

entier, la Société Commerciale d'Eaux minérales du bassin de Vichy,

qui commercialise les eaux de Vichy-Célestins et Vichy

St-Yorre (respectivement 40 et 60 millions de bouteilles par an)

ainsi que Châteldon (300 000 bouteilles), ou

les incontournables Pastilles Vichy (500 millions produites par

an par le groupe Carambar, 850 tonnes par an par l'entreprise familiale

Moinet). Depuis la reconversion des Bains Lardy en Pôle

Universitaire, la ville propose de nombreuses formations du cycle

supérieur, principalement dans les domaines de la santé et de la

communication. De ce fait elle accueille de plus en plus d'étudiants (3

000 en 2018, soit plus de 10% de la population de la ville), auxquels

s'ajoutent les 4 000 stagiaires de 120 nationalités qui viennent suivre

des cours de français au désormais très réputé Cavilam-Alliance

Française (classée 4ème Alliance Française au monde sur plus de

800 en terme de chiffre d'affaires). Sachez en outre que Vichy est devenue une ville de

congrès importante, avec son Palais des Congrès de 18 000 m²

en plein centre ville et ses nombreuses salles dans le cadre prestigieux

du Grand Casino-Opéra (en 2019 : 115 événements professionnels -

congrès, séminaires, salons, assemblées générales - pour 67 000

nuitées).

Enfin Vichy ne serait pas la même sans ses commerces ouverts même

le dimanche : plus de 500 boutiques en centre ville. Si l'offre

hôtelière n'a plus rien de commun avec celle de la grande époque, il

reste quand même une petite quarantaine d'hôtels pour tous budgets,

dont trois 4**** et un 5***** Palace pour les plus exigeants. Enfin les joueurs invétérés pourront

s'adonner aux jeux de hasard dans le Casino et ses 125 machines à sous et autres

tables de jeux.

Événement d'importance : en 2021, la ville est devenue

propriétaire de son domaine thermal, qui appartenait à l'État

depuis... 1523 ! (date de la confiscation du Bourbonnais par François

Ier). C'était la dernière station thermale dans cette situation. Pour

un prix de 25 M€, elle récupère ainsi des sources (Chomeil, Grande

Grille, Lucas, de l'Hôpital, des Célestins, du Dôme, du Lys,

Boussange, Antoine) des bâtiments (Grand Établissement, hall des

sources, galerie Napoléon), des établissements thermaux (les Dômes,

Callou), des hôtels (Ibis, Mercure), des parcs (parc des Sources, parc

des Célestins), des boutiques (fer à cheval, forum, Grand Café) et

aussi un réseau de canalisations, un réservoir et une prise d'eau.

Sans compter les nombreuses marques (près d'une centaine, dont Vichy

Célestins, Pastilles Vichy, etc...). La ville espère ainsi reprendre

la main sur son activité phare, et pouvoir lancer des travaux de

rénovation longtemps attendus (au parc des Sources notamment). Le nouveau

gestionnaire depuis 2019 s'est quant à lui engagé à investir

massivement pour moderniser et relancer l'activité et l'attractivité

des thermes.

En conclusion, si la ville n'est plus la station mondaine de premier

plan qu'elle fut à la fin du XIXème et surtout au début du XXème

siècle, elle a su résister à l'épreuve de la guerre et à la crise

du thermalisme en se diversifiant et en continuant d'investir. À 3h de

Paris et 2h de Lyon en train, avec son accès autoroutier et son

aérodrome, forte de sa notoriété (c'est l'une des villes françaises

les plus connues au monde), de son attractivité (le centre-ville a

été presque entièrement refait ainsi que les berges de l'Allier),

elle mise sur la formation, le sport, la santé / beauté / remise en forme pour

rebondir, et elle peut tirer son épingle du jeu dans un XXIème siècle

où les goûts évoluent rapidement vers plus d'authenticité, de

bien-être et de respect de la nature. Il semble même qu'on commence à

sentir les prémices d'un retour en grâce du thermalisme. Son

inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO a été validée

le 24 juillet 2021, dans le cadre d'une candidature commune avec 10

autres villes thermales européennes. Cela devrait lui

apporter une visibilité de premier ordre. Ainsi, même

s'il ne faut pas méconnaître les difficultés (taux de chômage

élevé, démographie poussive, population plus âgée que la moyenne

française, record de France des logements vacants, contournement

routier incomplet), elle a de

très bons atouts pour peut-être redevenir "La Reine des Villes

d'Eaux".

|